情報はインターネットで簡単に探せるようになりましたが、さまざまな情報のなかから、知りたいこと、または正しいことにいきつくのは大変です。

そこで「温泉ソムリエ」の資格を取得した筆者が、温泉の基礎知識「正しい温泉の定義とはなにか?」についてご紹介します。

目次

温泉の定義とは?温泉法によって定められている!

温泉は「温泉法」で定めた定義があります

「温泉法」は1948(昭和23)年、おもに「温泉の保護」を図るために定められた日本の法律です。その「第二条」に、温泉の定義が示されています。

第二条:温泉は、地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、そのほかのガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、下記に掲げる温度または物質を有するものをいいます。

1:「温度(温泉源から採取されるときの温度)」が25℃以上であること

2:または、含有成分に関する19の特定の条件のうち1つ以上規定値に達しているもの

「温度」か「成分」のどちらかが規定に達しているものが「温泉」になります。

「含有成分に関する19の特定の条件」は、温泉に含まれる19種類の成分を指し、それらがお湯1kgにどれだけ含まれているかが重要です。たとえばメタケイ酸なら50mg以上と規定されています。

19種類の成分にはそれぞれ含有量の最低値が規定されています。従って、お湯1kgのなかに19種類の成分のうち、1つでも規定を超える量であれば「温泉」と定義されます。

温泉の種類について

療養泉

「適応症」が認められた温泉を「療養泉」といいます。「適応症」とは、投薬や手術、そのほかの療法によって、治療を施すことで効果が認められた病気や症状を指します。

環境省の平成26年度版「鉱泉分析法指針」では、源泉温度が25℃以上、または含有成分に関する7つの特定の条件のうち1つ以上規定値に達しているものを「療養泉」と定義しています。

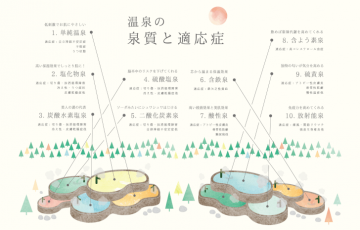

「適応症」が認められた「療養泉」は10種類に分類されます。「療養泉」としての泉質名は、正式な泉質名と異なる場合があり、両方を併記するのが通例です。その10種類の泉質をご紹介します。

単純温泉

含有成分量が一定量に達していない、成分の薄い温泉です。そのため、刺激が少なく、子どもからお年寄りまで安心して入れるやさしいお湯。もっとも湯あたりしにくい温泉です。

| 浴用適応症 | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 |

|---|---|

| 飲用適応症 | なし |

塩化物泉

塩辛く無色透明の温泉。入浴すると皮膚に塩分が付着して汗の蒸発を防ぐため、保湿効果にすぐれた、湯冷めしにくいのが特徴。「温まりの湯」ともいわれています。

| 浴用適応症 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | 萎縮性胃炎、便秘 |

炭酸水素塩泉

「カルシウム炭酸水素塩泉」と「マグネシウム炭酸水素塩泉」を表す「重炭酸土類泉」は、痙攣や炎症などを抑える鎮静効果があります。無色ですが成分バランスによりにごり湯にもなります。

「重曹泉」ともいわれる「ナトリウム炭酸水素塩泉」は、皮膚の表面を軟化してなめらかにする「美人の湯」。また水分発散を促して体温が放散し、サッパリする「清涼の湯」ともいわれます。

| 浴用適応症 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | 胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、糖尿病、痛風 |

硫酸塩泉

含有成分により石膏泉(せっこうせん)、芒硝泉(ぼうしょうせん)、正苦味泉(せいくみせん)に分類されます。無色透明で時間がたつと緑褐色に濁り、サビっぽいような苦味が特徴です。

| 浴用適応症 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | 胆嚢系機能障害、高コレステロール血症、便秘 |

二酸化炭素泉

入浴すると小さな気泡が身体に付着するため「泡の湯」ともいわれ、比較的泉温が低いのが特徴。炭酸ガスは皮膚から吸収され血管や動脈を拡張し、血液の循環をよくするためよく温まります。

| 浴用適応症 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | 胃腸機能低下 |

含鉄泉

「含鉄泉(がんてつせん)」は、空気に触れて時間の経過とともに温泉に含まれる鉄分の酸化が進み、濃いにごり湯になります。飲用では、鉄を吸収しやすくするため貧血への効果が高まります。

| 浴用適応症 | なし |

|---|---|

| 飲用適応症 | 鉄欠乏貧血 |

硫黄泉

卵の腐臭に似た香りで、硫化水素ガス中毒を起こさぬよう浴場の換気が必須。アクセサリーなど金属類は酸化して変色するため外して入浴しましょう。刺激が強く湯あたりしやすいのが特徴です。

| 浴用適応症 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | 糖尿病、高コレステロール血症 |

酸性泉

殺菌・抗菌の効果が高い分、肌にしみて湯ただれを起こしやすいので、皮膚がデリケートな方は要注意。お湯の色は無色または黄褐色で酸味があり、刺激が強く湯あたりしやすいのが特徴です。

| 浴用適応症 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、糖尿病、表皮化膿症 |

|---|---|

| 飲用適応症 | なし |

放射能泉

放射能性物質「ラドン」を含むみ、人体に害をおよぼす放射能と異なり“万病に効く”といわれます。入浴だけでなく「吸引」によって効果効能が得られる、国内では数が少ない貴重な温泉です。

| 浴用適応症 | 痛風、関節リウマチ、強直性脊髄炎など |

|---|---|

| 飲用適応症 | なし |

含よう素泉

「ヨウ素」は甲状腺ホルモンの主要成分で、代謝を促し内臓機能を活性化させる効果があります。薬のような香りと苦味があり、空気にふれて時間が経つとお湯が黄色に変色するのが特徴です。

| 浴用適応症 | なし |

|---|---|

| 飲用適応症 | 高コレステロール血症 |

療養泉でない温泉

温泉のなかには、含有成分を1000mg/kg以上含んでいても、湧出温度25℃未満で、療養泉の指定成分を規定量以上含まない場合は「療養泉」ではありません。

冷たいうえに「療養泉」のように「適応症」を示せなくても、加熱して温浴すれば「適応症」に対して「療養泉」と同様の効果効能が期待できるものは「療養泉でない温泉」と呼ばれます。

温泉の効能

「温泉」は、対処療法が主流の西洋医学に対し、予防や健康増進などを主眼にした東洋医学的な活用になります。「温泉に入れば絶対に病気が治る」というものではありません。

健康な人は病気になりにくいという見地から温泉は推奨されます。病気よっては温泉が逆効果になるので、体に異変を感じたら病院へ行くこと。西洋医学と東洋医学、上手に使い分けてください。

適応症と禁忌症について!温泉の泉質別に簡単解説

【1分で分かる】泉質と効果効能(適応症)一覧まとめ!療養泉は普通とは違う?

温泉は入るだけじゃない

飲用・飲泉

温泉の利用は入浴のほかに「飲用」がありますが、保健所の厳格な審査基準を満たす必要があるため、飲用可能な温泉は希少です。温泉地で「飲泉場」を見かけたら、ぜひ飲んでみてください。

食品加工などへの利用例

「温泉卵」をはじめ、温泉の蒸気で食材を蒸す調理法は「縄文からの料理法」といわれる食品加工のルーツ。蒸気によって旨味成分である「アミノ酸」が食材に染み込み、おいしさが増します。

加えて温泉の蒸気には抗菌作用があるため、すぐれた無添加食品が作れます。温泉を利用した加工食品は「温泉地熱食品」といわれる、注目のエコクッキングです。

温泉の注意点や危険性

一般的禁忌症

温泉には、入浴してはいけない症状を示した「一般的禁忌症(きんきしょう)」があります。高熱など病気の活動期や体の衰弱、心臓や腎臓、肺の重い病気や出血などが挙げられます。

2014年の温泉法改定により、それまで禁忌症だった「妊娠中」が除外されました。特に初期と末期の妊婦さんの温泉入浴は懸念されていましたが、現在は安心して入浴できます。

硫化水素の危険性

温泉の含有成分のひとつ「硫化水素」は、濃度によって人体に致命的な影響をおよぼします。硫化水素は卵の腐臭のような香りが特徴で、長時間入浴して、この匂いがしなくなったら要注意!

硫化水素ガス中毒の可能性があります。独特の匂いがない、さらに頭痛や吐き気など体調悪化が顕著になら命に関わる場合があります。長湯は禁物、体調が悪くなったら早めに上がりましょう。

硫化水素・硫黄泉とは?温泉入浴中の危険|症状&応急処置

温泉は日本の文化!

日本人は、ほぼ毎日浴槽に入る文化があるため、温泉がとても身近な存在です。正しい知識を身につけ、安心安全に入浴したいものです。

成分もさまざまで、やさしいお湯、刺激の強いお湯、年齢や好みによっても感じ方は人それぞれ。苦手だなぁって思う温泉もあるでしょう。自分にあった温泉を見つけて楽しんでください。

おすすめの温泉まとめはこちら

鉱泉と温泉の違いは?分類や成分による泉質の効能についても

塩化物泉とは?乾燥肌・アトピーへの効能や人気おすすめ温泉宿6選

【1分で分かる】泉質と効果効能(適応症)一覧まとめ!療養泉は普通とは違う?

温泉ソムリエの取得方法|認定・検定試験の費用や会場についてご紹介

温泉好きなら必ず知っておいて欲しい!正しい入浴の方法【完全保存版】