新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって観光のあり方が大きく問い直されています。

全国の温泉の最前線で活躍する方にお話を伺い、アフターコロナの温泉文化について考えようと思います。

第3回目は、銭湯の番台に立ちながら「風呂デューサー」として温泉・銭湯文化の発信も手がける毎川直也さんにインタビューしました。

毎川さんは、コロナ前から日常に非日常を取り入れることで人生をより良くする「都市湯治」を提唱・実践しています。コロナによる人々の生活や心の変化を先取りする「都市湯治」についてお話をうかがいました。

※インタビューは2020年10月に行いました。

目次

銭湯は生活に欠かせないインフラ

人で賑わう蒲田駅前の商店街(2018年撮影)

風呂デューサー・毎川直也さん

毎川さん提供

大学卒業後、宮城県東鳴子温泉の湯治宿「旅館大沼」で半年間の修行後、風呂デューサーとして活動を開始。大田区の銭湯「改正湯」で働くかたわら、テレビ・新聞・雑誌・Webメディアなどに多数出演・寄稿。1児の父。

オフィシャルサイト:http://furoducer.net/

蒲田では夜に飲み歩く人も戻ってきましたね(笑)。

緊急事態宣言が出ている間も、本当に常連さんに支えられました。

仕事は増えましたが、お客様に安心してもらうためにしっかりやっています。

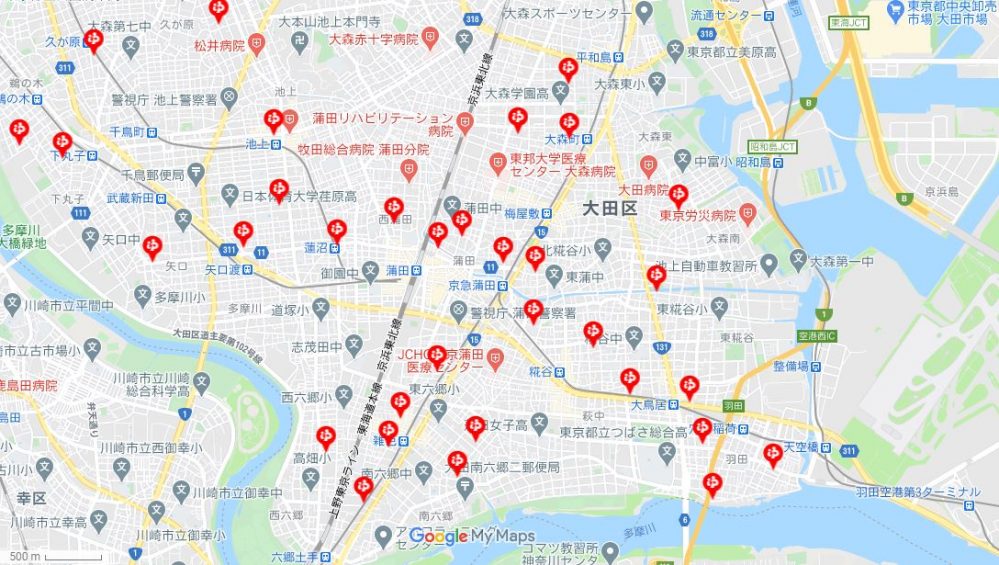

自転車で来られるお客様もいますが、多くの方が徒歩でいらっしゃいます。銭湯の商圏はかなり狭いと思います。何丁目とか、そういう単位ですね。

出典:東京銭湯HP

近くに住んでいる人でも、普段行く銭湯以外に行くことは少ないかもしれません。

最近マイクロツーリズムが注目されていて、銭湯もまさにその対象ではないかと思います。

銭湯に慣れていない方にも入浴のマナーを伝えることで、地元の常連さんと共存できると考えています。コロナ対策と合わせて発信が大切ですね。

日常の中に「銭湯」という非日常を:マイクロツーリズムを先取りする「都市湯治」

毎川さん提供

あらためて「都市湯治」のコンセプトを教えていただけますか。

思いついたきっかけは何ですか。

工夫すれば湯治の一部分は都市部でも体験できる、と思ったのが一番大きいですね。

ふだんと違う自分になって、日常の自分を見つめて考えをめぐらせることで、日常に戻った後も人生がより良くなると考えています。

参加者との交流も都市湯治の醍醐味(毎川さん提供)

湯治場に行くかどうかではなく、「非日常」を体験できるかどうかがポイントなのですね。

私が考える「非日常」は逆で、自分を見つめ直すことで〔悩みや迷いを〕解決する旅行を提案しています。

旅館の人の何気ない一言だったり、自然の木々の葉っぱだったり、そんな何気ない体験からヒントをもらえるものです。アンテナを張った状態でいるのが大事ですね。

入浴中の “非日常” な身体感覚

開店前の銭湯の見学会を行ったことも(毎川さん提供)

ゆっくりお風呂に入っていると、ふだんの自分と異なる低血圧な状態で考え事をすることになり、非日常な感覚が得られるのです。

私はまだそんな境地にはなってないですし、家の外に出るのが大切だと思っています。

遠出しなくても非日常を体験できるが、家では得られない

毎川さん提供

でもやっぱり、家からでないと気持ちが切り替わらない部分ってありますよね。つくづくそう感じました。

ふだん会わない人と会って話す中から得られる刺激も大きいと思います。

お寺でバーベキューをしたり、古民家を借りたりして、なるべく非日常が体験できるよう企画しています。

お寺でお参りと法話(毎川さん提供)

僕にとっては銭湯も非日常な空間かもしれません。

都市湯治にはまだ参加したことはありませんが、銭湯からのお寺でバーベキューは楽しかったですね(笑)。

「アフターコロナの温泉文化」バックナンバー

アフターコロナの温泉文化を考える①「1人の人間としての関係を」川島旅館3代目女将・松本美穂さん(北海道 豊富温泉)

アフターコロナの温泉文化②湯治場は”ソーシャルオアシス”:旅館大沼5代目湯守 大沼伸治さん(宮城県東鳴子温泉)

安全で楽しい温泉旅行のために!温泉施設のコロナ対策ガイドライン

温泉施設のコロナ対策ガイドラインを要約してみた【日本温泉協会】